1886年张之洞镇压海南“黎、客叛乱”,派冯子材率军入琼,大批文武官弁染上“瘴病”,死亡超过2000人,击毙“匪徒”至多300名,可谓虽胜犹败。从张之洞档案及西方医生记载,可断定此时海南流行的是蚊子传播的疟疾。人类依靠科学进步可抑制蚊子的危害,但根绝蚊媒传染病还不现实。

“瘴病”是什么病?

“瘴”是什么?历来文献记载纷纭,模糊影响,未能精确描述。从现代医学观点看,历史上的“瘴病”“瘴疠”,指一种或多种南方恶性流行病,如疟疾、霍乱、各种“热病”,具体时间地点有不同病种,不可一概而论。

古代文献很早就有南方流行病、疫症的记载,笼统称为“瘴疠”“瘴毒”。《后汉书·南蛮传》记载,顺帝永和二年拟派兵征日南,大将军从事中郎李固言:“南州水土温暑,加有瘴气,致死亡者十必四五。”北魏郦道元《水经注》认为,伏波将军马援征五溪蛮时病死,即遭遇“瘴毒”。杜甫有诗“江南瘴疠地,逐客无消息”,反映中原人士对南方“瘴疠”的恐惧想象。“瘴疠”究竟什么成因,中国古人固然不解,古罗马人也殊途同归,“malaria”最初的意义是“有毒空气”,后来才指称“疟疾”。

随着近代科学的兴起,人们对“瘴病”的认识逐渐加深,认定主要是疟疾等蚊媒传染病。近代科学研究表明,疟疾通过按蚊传播。一般疟疾患者脾脏肿大,感染恶性疟者表现为强烈的寒热交替,病人若得不到及时治疗很快死亡。大航海时代,欧洲人在南美找到可治疗疟疾的金鸡纳霜(奎宁)。1852年,荷兰人将金鸡纳树移植到南洋爪哇,从树皮中提取金鸡纳霜。由于实现了工业化生产,到1873年金鸡纳霜供应充足,价格降低到穷人都用得起的水平。(张箭:《金鸡纳的发展传播研究——兼论疟疾的防治史(下)》)金鸡纳霜并不是最理想的治疟药物,有一定副作用,但在19世纪、20世纪上半叶,是对付疟疾效果最好的药剂。后来,屠呦呦等中国科学家经过多年艰辛研究,成功提取出“青蒿素”,被誉为抗疟神药。

1885年到海南行医的康兴利医生(H. M. McCandliss)回忆道,他与传教士冼基善发现,当时海南要对付的最严重疾病是疟疾。在他们居留的11年里,常把奎宁药瓶放在桌子上,以便随时使用。(康兴利:Medical Experience During Forty Years in China)1937-1938年,行政院卫生署专家姚永政率领团队对海南五指山区的陵水、宝亭、昌感等县进行调查,证实海南疟疾由按蚊传播。(林诗泉编著:《海南医学史研究》,海南出版社,1993年,第36页)1972年,屠呦呦曾到海南工作半年有多,进行青蒿素新药治疗疟疾的临床试验。

1886-1887年海南流行的“瘴病”主要是疟疾,此时广州、香港已可随时买到金鸡纳霜,但张之洞、冯子材对海南“瘴病”的认知不足,耽误了官兵的治疗,致使大批人员无辜牺牲。

海南黎、客骚乱

海南族群情况颇为复杂,除“原住民”黎人外,有明代到来的闽南移民,有老客(清初移民)、新客(同治间移民),还有一些苗人。闽南人占领滨海地带、河谷,黎人被迫迁到高山上,双方的争斗从未停息,在汉文史料上呈现出此起彼伏的黎人“骚乱”。咸丰年间,广东肇庆府、广州府属发生激烈的土客械斗,一些客家人被官府安插到海南,这些“新客”也时常扰乱。清廷官员将扰乱的黎人、客家人贬称“黎匪”“客匪”,不少学者将1886年海南骚乱合称“客、黎叛乱”或“黎、客叛乱”。笔者认为,“叛乱”用词过重,“骚乱”“扰乱”比较符合实际。官府只看到黎人出山伤人、劫财的一面,并不了解在此之前被坑害、压榨的另一面。官府袒护汉人,因为他们是朝廷“编户齐民”,乖乖纳税、服劳役,是官员衣食所资,也是主要依靠对象。以上只是粗枝大叶的背景介绍,实际情况复杂得多。“黎族”是解放后民族识别确定的名称,本文论述的是晚清时期,仍称之为“黎人”。

黎人女性

两巨头之死

张之洞决心平息“黎、客骚乱”,未出兵已折两员大将。

朝廷在海南的统治势力,可分为军、政两个方面。军队最高官员是琼州镇总兵;政务系统最高官员则是雷琼道,管辖雷州府、琼州府共十六州县,常住琼州府城(即琼山县城)。当张之洞准备展开其“剿黎”“剿客”行动时,军、政两巨头相继“瘴故”,让他方寸大乱。

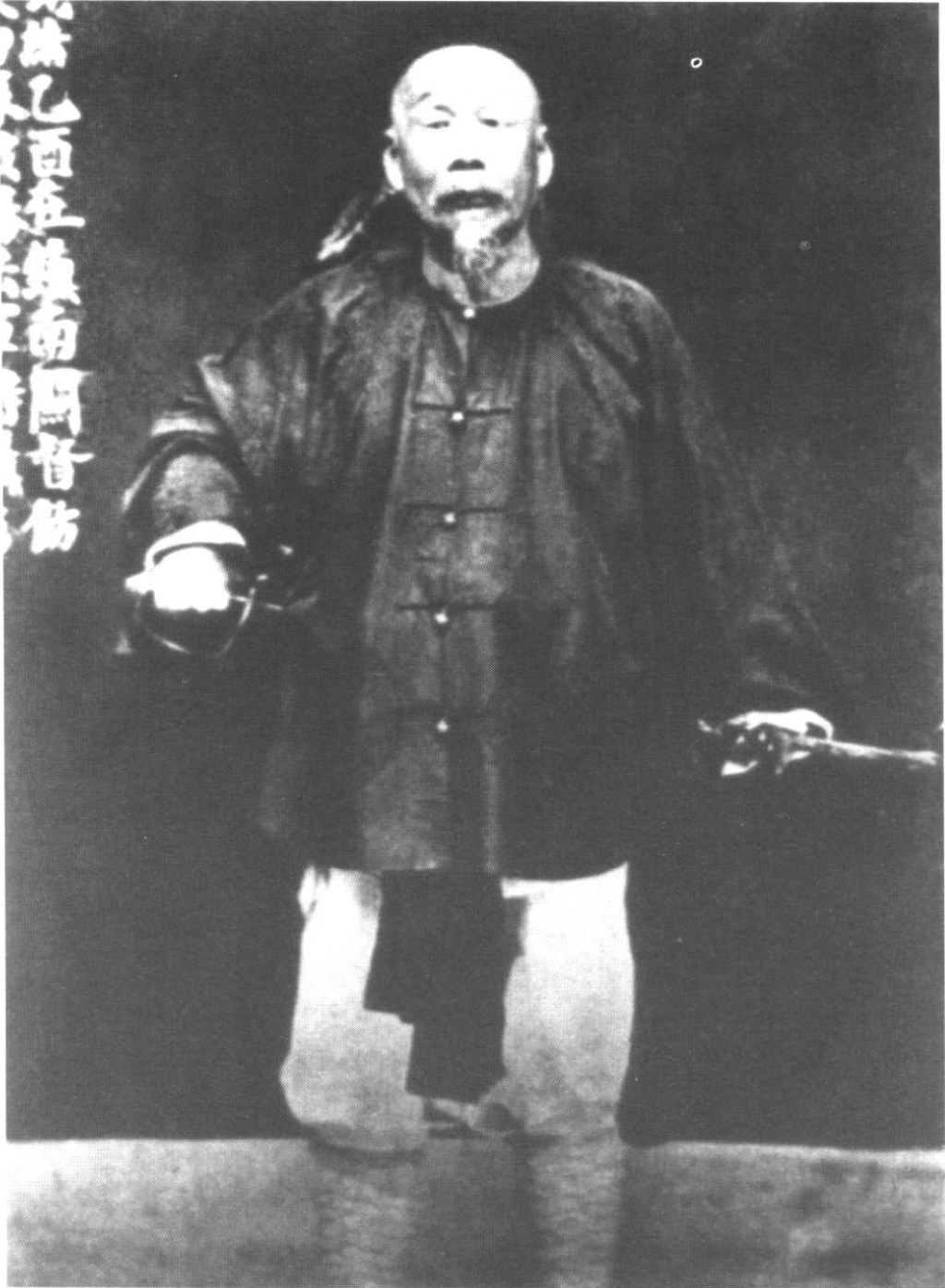

1886年初,张之洞以原署琼州镇总兵刘成元不太得力,无法平息“黎、客匪滋事”,调张得禄署琼州镇总兵。张得禄(1836-1886),直隶天津人,由武童于咸丰三年投效军营,历著战功,同治十年授高州镇总兵,曾署潮州镇总兵,1883年回任高州镇总兵。1885年初,因法国军舰封锁北海,有窥伺钦廉迹象,张得禄缺乏水师经验,调省会办营务处。张得禄莅任海南约8个月,“积劳染瘴”,于10月7日亡故。(1886年10月17日《申报》)

原署雷琼道王之春,因在中法越南勘界事宜中表现出色,调署广东督粮道,名义上是平调,但前者甚苦,后者极肥,不可同日而语。复任的雷琼道崇绚于1886年9月13日抵琼,9月21日接印,10月17日“因病出缺”,上任不到一个月。崇绚(1830-1886),正蓝旗蒙古人,大学士塞尚阿第四子,咸丰元年在礼部员外郎上行走,光绪元年经神机营奏保以本院郎中无论满蒙缺遇缺即补,光绪四年补授王会司郎中,八年八月简授雷琼遗缺道发往广东,光绪九年补雷琼道,不久丁忧回旗,光绪十二年(1886)复原官。雪上加霜的是,崇绚夫人第二天也追随其夫于地下。(1886年11月9日《申报》第2版)报章没有披露崇绚病因,但夫妻两人相继死亡的迹象表明,他们感染疟疾的可能性最大。

两个军、政最高官员相继“瘴故”,相距只有10天,这使张之洞下了最后决心,请冯子材出山。1885年6月中法战争结束,冯子材对广西提督苏元春十分不满,借“钦廉边务督办”任命下来之机回钦州休息,至此已一年有多,静极思动。他获悉海南黎、客扰乱的动态,向张之洞主动请缨,愿率领大军入琼,镇压“黎匪”“客匪”,再立新功。连折两员大将,让张之洞领教了海南“瘴疠”的厉害。他的考虑是,冯子材多次出关赴越南“剿匪”,部下都是钦廉子弟,应该比较“耐瘴”。受制于当时的认知水平,人们认为“瘴病”出于“瘴气”,钦廉与海南同属“烟瘴”地区,预计萃军应该能适应海南的环境,不存在“水土不服”情况。事后证明,海南黎区流行的恶性疟毒性极强,张之洞、冯子材对此估计不足。

冯子材

惊人的“非战斗减员”

“中研院”近代史研究所研究员苏云峰是海南崖县(今三亚)人,为研究张之洞的重要学者。他曾写成《张之洞与海南,1884-1889》长文,依据张之洞奏折称:“此役,官军前后动员勇营三十三营约八千人,从四方进剿深山客黎,为期十个月,耗饷数十万,损失也甚惨重。统计‘阵亡瘴故’之文武职官员弁,共三六二人,各营兵勇一千数百人。所获战果是击毙悍贼二百馀名,生擒二百余名,掳获枪械、牛只、谷米无数。这些对官军的损失而言是微不足道的。”

张之洞奏折可能有意压低了数字。1887年底,胡适之父胡传对海南黎区作实地考察,其日记留下了基层官员洪范卿的叙述:“此次用兵,东西二路杀贼不过三百馀名,而我军官弁勇丁瘴故者至三千馀人之多,可叹也矣。”(胡传:《游历琼州黎峒行程日记》)换言之,双方“战损比”超过10:1,官军虽控制了局势,但付出10倍以上伤亡的代价,这场仗虽胜犹败。

据笔者粗略统计,1886-1887“剿黎”行动中,至少有如下高级军官牺牲:总兵(正二品)2位,琼州镇总兵张得禄,琼军前营帮带、记名总兵易荣华;副将(从二品)2位,琼军右营帮带、衔副将刘德森,琼军选锋营管带朱廷栋;参将(正三品)2位,萃军中军副将衔参将帮带黄秉朝,花翎副将王光发;游击(从三品)3人;都司(正四品)7人。

瘴故的还有文官、文员。这些人除军队幕僚外,有一些是以文职带兵,举其重要者:候补道(正四品)杨玉书,候补知县(正七品)陈治安、陈烈、罗家泰、石佩琼、陈仕,拣选知县拱觐枫、汪澍。

令张之洞最为心痛的是候补道杨玉书。杨玉书(1836-1887),字次麟,四川华阳人,淮军名将杨鼎勋叔父。杨鼎勋早年为湘军鲍超麾下悍将,同治元年转投淮军,以功擢总兵,从程学启克复苏州,加提督衔,同治四年以克复漳州功授苏松镇总兵,又从郭松林“剿捻”,因旧伤复发去世,赠太子太保,谥“忠勤”。

张之洞1874-1877年任四川学政,十分赏识杨玉书。杨氏因多次军功保举得候补知府,1877年中举后分发山西。1881年张之洞抚晋,师生重逢,格外亲切。1884年,张之洞将杨玉书调到广东,负责组织援台。杨氏发现辜鸿铭人才难得,推荐入幕。1886年冬,张之洞派杨玉书协助冯子材,“总理营务兼总办抚黎开山事宜”,寖寖大用,不料感染疟疾,一病不起,1887年5月去世。两年后,张之洞创办琼州昭忠祠,祭祀为海南平乱、开发而牺牲的官员,将杨玉书置于首位,可见他在张之洞心目中的分量。

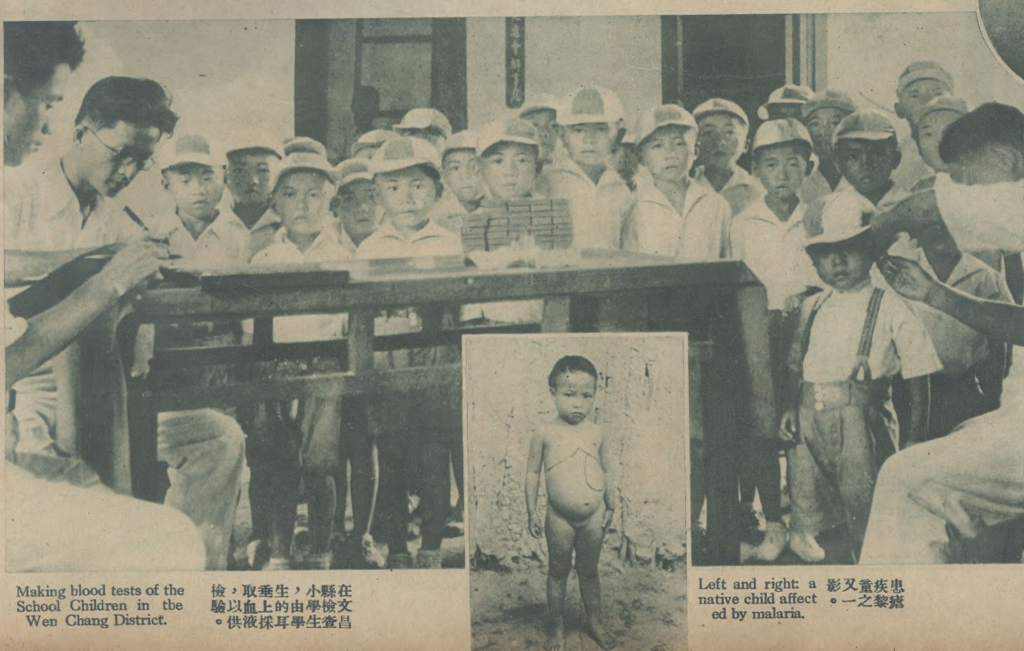

民国海南疟疾调查

电报人员“瘴故”三百多人

为及时掌握前线动态,张之洞、盛宣怀组织敷设琼岛电报线,除永久性的电报线路外,还给冯子材配备临时的“行军线”,萃军总部移到哪里,行军线就拉到哪里,需要很多电线工。这些电报人员深入黎峒,普遍受到蚊虫叮咬,染病率极高。1887年4月,张之洞收到福军营官孙鸿勋的电报:“电工病九成,俱撤出。”学者贺喜引述盛宣怀档案称:“随着开路以及从海口将电报线展至黎峒各处,至光绪十五年,约有三百三十余人殒身瘴域。”(贺喜:《从黎人到黎族:海南五指山民族志的再认识》)电报施工人员属于盛宣怀管辖的中国电报总局,不算张之洞部下。如将这330多人与张之洞奏折的“瘴故”人数相加,总死亡人数应该超过2000人。

郑观应胞弟郑官寿,是从上海派出的电报生,也牺牲于此役,具体时间为1887年2月16日。郑观应《盛世危言后编》经夏东元先生整理后作为《郑观应集》下册出版,内有一篇《上粤督张香涛制府并倪豹岑中丞拟抚琼黎暨开通黎峒山川道路节略》,年份标为“光绪甲申年”(1884年),正文中有“胞弟官寿奉冯宫保札谕安设全琼电线,亦感瘴气而卒”字样,应为1887年后添加。此例表明,《盛世危言后编》所录旧文在民国初年作过修改,部分文章仍保留原稿年份,造成巨大的“学术陷阱”。有些学者根据《盛世危言后编》标注年份,认为郑观应某年就提出某项主张,这种论断十分危险。若年份不准确,则赞美无意义。

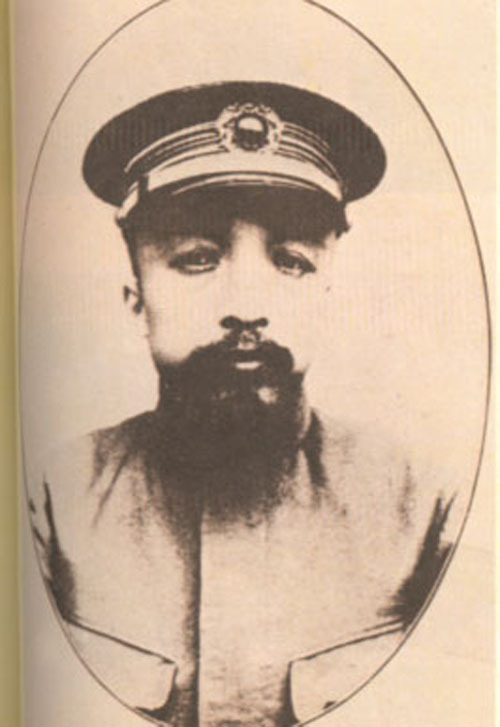

张彪大难不死

张之洞亲兵张彪从海南死里逃生,日后享尽富贵。

张之洞在山西时,最宠信的军官是张福启。张福启原无官职,曾在剿匪行动中有所表现,张之洞越级把他题补宁武营都司,被兵部驳回,将保案改为“以守备尽先不用,俟补外委后再按守备官阶序补”。按清代绿营官制,都司正四品,守备正五品,把总正七品,外委(候补军官)从九品至正八品,属于“不入流”。换言之,张福启连“不入流”都不是,只是个“大头兵”,居然要将他题补四品都司,可看出张之洞急于栽培他。移任两广总督后,张之洞把张福启调到广东,统率亲兵100名,“常川驻辕听候调遣”。

为给这些亲兵提供升官机会,张之洞曾安排张福启到广西参加中法战争,从战绩奏折看,似乎没有亲历战阵,只在龙州大本营呆了一阵子,就让广西提督苏元春列入保案,然后奏请“免补外委、守备,以都司留粤尽先补用,并加游击衔,注册序补”。咸同兵事大兴,形成“督抚权重”的局面,有个“权责相应”的原理在起作用。中枢既无法筹拨军饷,依靠督抚“就地筹饷”,相应地要让出用人、黜陟之权,形成督抚私人势力。督抚冒保、滥保亲信戚属以谋私市恩,已成为官场惯例。吏部、兵部对军功保举,大体是照单全收、个别驳回。可以说,张之洞此举也属于“滥保”之列。

1886年秋,张之洞让张福启率亲兵到海南参加“剿匪”。冯子材“情商”较低,不懂这些人是来“镀金”的,竟将亲兵队编入第一线,深入黎峒,染病者极多。1886年11月,张福启感瘴病倒,张之洞得到消息,特发电报加以抚慰,同时要求冯子材派人护送他“回省调治”,“能就道即速归。”不幸的是,次日张福启在途中病故。

亲兵张彪也跟随张福启到海南,幸运地逃脱这次大自然的“淘汰”,顺利回到广州。也许出于一种“移情作用”,张之洞从此特别照顾张彪,把他带到湖北,一步步提拔至湖北督标中军副将、第八镇统制。武昌起义时,高升至湖北提督的张彪曾率部与起义军作战,战败后携巨金到天津作寓公,构筑“张园”,后借给溥仪为宅邸。

张彪

金鸡纳霜与福音医院

丹麦人冼基善(Carl C. Jeremiassen, 1847-1901)早年为粤海关服务,负责驾驶缉私舰艇,后入广州博济医院,跟随嘉约翰(J.G. Kerr)学医,1881年赴海南独立传教,后加入长老会,在海口、儋州那大建立传教基地。1885年,长老会派遣受过正规医学教育的康兴利来到海南协助冼基善。康兴利在海口盐灶村兴建楼房,此后逐渐发展为福音医院,为海南人民医院门诊部前身。

海口福音医院的护士

候补道方长华率领的琼军驻扎于那大,手下有不少士兵感染疟疾,方长华请冼基善帮助治疗。冼基善将感染士兵隔离在独立的房子里,然后用药治疗,事后琼军士兵大都康复。从康兴利的回忆可知,他主要使用金鸡纳霜治疗。

冯子材对海南“瘴病”的性质判断有误,认为“瘴”不是疟疾。当时,广州的西医生(可能是嘉约翰)向张之洞建议采用金鸡纳霜治病。1887年5月3日,张之洞去电:“西人云,金鸡纳霜每日人服一次,可以预治瘴疠,望告各营各员酌服。”数天后,冯子材覆电:“查金鸡纳霜系截疟之药,似难治瘴,况各营多患热证,惟清凉解暑各药与病相宜,请勿买纳霜,但多买凉药解来为盼。”冯子材认为海南当时流行的“瘴病”不是疟疾,仍然要求提供清凉解毒的中草药,耽误了病员的治疗。各人免疫力有别,有人不怕疟疾,有些人感染后仍可康复,有些人则一命呜呼。

瘟疫与瘴疠

古人科学知识有限,人们把北方的传染病流行叫做“疫”“大疫”“瘟疫”,而将南方地方性传染病流行叫做“瘴疠”。两者病种有别,但性质上一致,都是致死性传染病,只不过前者流行一段时间内后会自然消失,后者则长期“驻留”。对于南方地区性传染病,经过遗传基因的“优胜劣汰”,本土人士有一定抵抗力,对新的外来者则比较凶险。为解释“瘴疠”产生的原因,产生了“瘴气”一词,附会到南方的“山岚瘴气”,认为南方水土、空气有“毒”,这种偏见不符合科学原理,是一种污名化。

从民国开始,专业机构对南方地区传染病作了多次调查研究,证实近代流行于西南、岭南的“瘴病”实际是蚊媒传染病,主要是疟疾,由蚊子传播。蚊子幼虫多在不流动的水面孳生,成蚊则隐藏于阴暗角落,故灭蚊是减少传播的方法之一,但不是唯一方法。

经过数代卫生工作者的努力,我国已基本消灭了疟疾,但仍有其他蚊媒传染病不时小规模发生,例如登革热、最近流行的基孔肯雅热。从生物学、生态学眼光看,蚊子不可能完全消灭,抑制传染病的合理措施是多管齐下,既清理蚊子孳生的积水,也采用其他措施减少蚊子叮人的机会。使用过多化学药品灭蚊,会破坏生态环境,对人类、宠物的健康将产生不良影响。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《陈晓平:张之洞与海南蚊媒传染病》

京ICP备2025104030号-10

京ICP备2025104030号-10

还没有评论,来说两句吧...